ゲームのプレイ日記や感想です。

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

ファイナルファンタジー15 体験版

テレビCMで見掛けて近日発売なのを知り、前知識はありませんが、一体どんなゲームになっているのかと体験版をDLしてみました。ちなみにFFを遊ぶのは5以来です。

体験版の容量は13Gで、この前買ったSkyrim SEとほぼ同じ。セーブデータは5つしか保存できないのに600MB超とは、何を保存しているのでしょうか?

ゲーム本編開始前にチュートリアルがあり、結構丁寧に操作を教えて貰えます。操作できるのは主人公だけで、スタイリッシュなワイヤーアクションぽい攻撃や、仲間キャラとの連携などが可能です。ただ、キー配置を自由に変更できないのはちょっと残念。ガード、攻撃、シフトとせわしなく右手の親指で操作することになります。

一通りチュートリアルを終えると、いざ本編へ…。早速ムービーが始まります。

いやに寒々しい宮殿らしきところで、父王から結婚式に向かえと言われる主人公(=王子)。誰が結婚するのかというとどうやら主人公のようです。お供は男友達3人(実際は護衛か何かでしょうが)。父王とその側近らしき人物に見送られ、父親の所有する高そうなオープンカーに乗って出発です。しかし、それなりに威厳のある父親と比べ、主人公はどうみても金持ちの道楽息子です。その道楽息子が父親の車を借りて悪友と遊びに行くというシチュエーションにしか見えない。王子の結婚式という公的行事なのに、こんな適当でいいのでしょうか?

また、父王と側近は海外有名FPSに登場しても違和感のない、実在感のある顔の造作ですが、王子とお仲間達は綺麗に整った顔がいささか作り物めいていて、それが同じ画面に映ると違和感は拭えません。また、この2人が親子ということは、20年もすればこの王子が父親に似てくるということでしょうが、これもどうも想像できません。

この筋立てと絵面に、どんな展開になるのかと期待を覚えるか、説得力がないと不安を覚えるか、一周回ってシュールで面白いと感じるか、既にこの辺でプレイヤーの選別が始まっている気がします。

次の場面でエンコした車を押しているご一行。ガソリンスタンドに到着して、いよいよクエストが始まるようです(クエスト発生場所にアイコンが出る仕様)。主人公ご一行は車の修理を待つ間、なぜかモンスターを討伐してくるはめになるのでした。

ここに登場する女性キャラは存在感のある造型で、主人公ご一行共々、キャラのグラフィックは大変高品質です。格ゲーのプレイヤーキャラ以上の作り込みではないかと思います。肌の質感、なびく髪、服の素材やエンボス加工、靴の裏まで作り込んであるようです。

背景やオブジェクトも、車のラメの入ったような塗装、レストランの積み重ねた皿、人のいない売店の壁、開かない古びた扉と、ゲームプレイと全く関係なさそうなところまでイヤに力が入っているのが却って気になりますが…。まあ没入感が増すと思えばいいのかな。

討伐クエストを受けてだだっ広い荒野を進む主人公+AI制御のNPC3人という構成は、ドラゴンズ・ドグマを思い出しました。これらのキャラにどんなアビリティを持たせるかといった組み合わせを考えるのが面白そうです。

戦闘はなかなか派手で、巧いプレイヤーならスタイリッシュに敵を倒せるのでしょう。

フィールドを移動していると主人公とご一行の掛け合いもあるのですが、DAIのバンターというレベルではなくて、「だるいね~」とか何とか一言喋る程度でした。まだ序盤なので、掛け合いは色々とあるのでしょう。

大体この辺りでお腹いっぱいになり、船を出して貰うためのお使いクエストをやったところで切り上げました。

体験版を少しプレイしただけですが、主人公の設定がきっちり決まっている(Skyrimのように自由に選択できない)という点や、フィールドは広いけど干渉できるところは限られていそうなこと、仲間との掛け合い、クエストに関係しないモブキャラには話しかけられないなど、ゲームの作りとしてはDAIに少し似ている印象を受けました。ストーリィをDAIぐらい作り込んであれば、楽しめるかもしれません。今のところ、どうも脈絡のない展開が目に付きますが…。

体験版の容量は13Gで、この前買ったSkyrim SEとほぼ同じ。セーブデータは5つしか保存できないのに600MB超とは、何を保存しているのでしょうか?

ゲーム本編開始前にチュートリアルがあり、結構丁寧に操作を教えて貰えます。操作できるのは主人公だけで、スタイリッシュなワイヤーアクションぽい攻撃や、仲間キャラとの連携などが可能です。ただ、キー配置を自由に変更できないのはちょっと残念。ガード、攻撃、シフトとせわしなく右手の親指で操作することになります。

一通りチュートリアルを終えると、いざ本編へ…。早速ムービーが始まります。

いやに寒々しい宮殿らしきところで、父王から結婚式に向かえと言われる主人公(=王子)。誰が結婚するのかというとどうやら主人公のようです。お供は男友達3人(実際は護衛か何かでしょうが)。父王とその側近らしき人物に見送られ、父親の所有する高そうなオープンカーに乗って出発です。しかし、それなりに威厳のある父親と比べ、主人公はどうみても金持ちの道楽息子です。その道楽息子が父親の車を借りて悪友と遊びに行くというシチュエーションにしか見えない。王子の結婚式という公的行事なのに、こんな適当でいいのでしょうか?

また、父王と側近は海外有名FPSに登場しても違和感のない、実在感のある顔の造作ですが、王子とお仲間達は綺麗に整った顔がいささか作り物めいていて、それが同じ画面に映ると違和感は拭えません。また、この2人が親子ということは、20年もすればこの王子が父親に似てくるということでしょうが、これもどうも想像できません。

この筋立てと絵面に、どんな展開になるのかと期待を覚えるか、説得力がないと不安を覚えるか、一周回ってシュールで面白いと感じるか、既にこの辺でプレイヤーの選別が始まっている気がします。

次の場面でエンコした車を押しているご一行。ガソリンスタンドに到着して、いよいよクエストが始まるようです(クエスト発生場所にアイコンが出る仕様)。主人公ご一行は車の修理を待つ間、なぜかモンスターを討伐してくるはめになるのでした。

ここに登場する女性キャラは存在感のある造型で、主人公ご一行共々、キャラのグラフィックは大変高品質です。格ゲーのプレイヤーキャラ以上の作り込みではないかと思います。肌の質感、なびく髪、服の素材やエンボス加工、靴の裏まで作り込んであるようです。

背景やオブジェクトも、車のラメの入ったような塗装、レストランの積み重ねた皿、人のいない売店の壁、開かない古びた扉と、ゲームプレイと全く関係なさそうなところまでイヤに力が入っているのが却って気になりますが…。まあ没入感が増すと思えばいいのかな。

討伐クエストを受けてだだっ広い荒野を進む主人公+AI制御のNPC3人という構成は、ドラゴンズ・ドグマを思い出しました。これらのキャラにどんなアビリティを持たせるかといった組み合わせを考えるのが面白そうです。

戦闘はなかなか派手で、巧いプレイヤーならスタイリッシュに敵を倒せるのでしょう。

フィールドを移動していると主人公とご一行の掛け合いもあるのですが、DAIのバンターというレベルではなくて、「だるいね~」とか何とか一言喋る程度でした。まだ序盤なので、掛け合いは色々とあるのでしょう。

大体この辺りでお腹いっぱいになり、船を出して貰うためのお使いクエストをやったところで切り上げました。

体験版を少しプレイしただけですが、主人公の設定がきっちり決まっている(Skyrimのように自由に選択できない)という点や、フィールドは広いけど干渉できるところは限られていそうなこと、仲間との掛け合い、クエストに関係しないモブキャラには話しかけられないなど、ゲームの作りとしてはDAIに少し似ている印象を受けました。ストーリィをDAIぐらい作り込んであれば、楽しめるかもしれません。今のところ、どうも脈絡のない展開が目に付きますが…。

PR

Fallout4 (2)

1回目の記事を載せてから、実は殆ど進んでいない状態です。

Vaultから脱出して自宅へ駆けだしたとき、ラジオから流れたのは「ワルキューレの騎行」… またこれか(NVでも使われた)と思いつつ、ここは同じベタでもヘンデルの「Lascia ch'io pianga(私を泣かせてください)」か「Ombra mai fu(懐かしい木陰よ)」を聴きたかったところです。

ランダムに流れてくるだろうから仕方ないけど、ワーグナーでももうちょっと選曲考えて欲しかった。他の音楽はさておき、クラシックは割と適当な扱いに感じます。

と、そんなことがあって出鼻を挫かれてしまいました。夏の暑さが落ち着いた頃に再開したいと思います。でもその頃にはスカイリムのリマスター版が出ているだろう…。

味の○のスローガン?

Vaultから脱出して自宅へ駆けだしたとき、ラジオから流れたのは「ワルキューレの騎行」… またこれか(NVでも使われた)と思いつつ、ここは同じベタでもヘンデルの「Lascia ch'io pianga(私を泣かせてください)」か「Ombra mai fu(懐かしい木陰よ)」を聴きたかったところです。

ランダムに流れてくるだろうから仕方ないけど、ワーグナーでももうちょっと選曲考えて欲しかった。他の音楽はさておき、クラシックは割と適当な扱いに感じます。

と、そんなことがあって出鼻を挫かれてしまいました。夏の暑さが落ち着いた頃に再開したいと思います。でもその頃にはスカイリムのリマスター版が出ているだろう…。

味の○のスローガン?

バーチャファイター5FS

1993年末に登場し、20年間以上に亘って対戦格ゲーとして名を馳せたバーチャファイターも、とうとうこの2月末でネットサービスが終了してしまいました。4から5への移行時にはネットサービスも継続していたと思うので、ナンバリングタイトルの発表は当分、或いは今後一切ないのかも知れません。

バーチャファイターの革新的なところは、ポリゴンで人間を造形したことにより、圧倒的な表現の自由を手に入れたことだと思っています。それまではポリゴンのゲームと言えばハードドライビンやウイニングラン、バーチャレーシングといったレーシングゲームで、それ自体は複雑に動くことはないもの(これらのゲームでは自動車という箱)を、自在に動くカメラで捉えるという点が従前のゲームと違っていた訳ですが、バーチャファイターでは、例え段ボールで拵えたような外見ではあっても、自動車より遙かに複雑な構造の人間を造形し、秒間30フレームでの滑らかで重みのある動きを実現したのです。

カメラワークの自在さも動きの迫力ある見せ方に繋がり、キャラのアクションに圧倒的な爽快感をもたらしましたし、技の動作や当たり判定は極めて自然に感じられるものでした。2D格ゲーのような複雑な操作を排したこともあり、感覚的に遊べる点も取っつきやすく、また初心者にも遊びやすかったと思います。

2は秒間60フレームと更に動きは滑らかになり、キャラクターはより受け入れられやすい外見になりました。3では眼球や口内の作り込み、視線のコントロール、表情、なびく髪などキャラの造形も一層リアルになり、動作も奥行きを意識したものになりました。また干渉できる背景、自然な起伏のある環境など、表現の幅は更に広がっていったと思います。

3では、作り込まれた環境の中でキャラが自在に動く、というゲームの進化の方向性が示されたと思うのですが、格ゲーとしては「エスケープ」「アンジュレ―ション」といった要素が不確定要因として働くため、勝敗の納得性(フレームという数値の正確性)を重視するプレイヤーからは不評だったように記憶しています。

その結果なのか、4では「ゲームとして」というより「(2D)格ゲーとして」の進化を目指したように思えます。操作は複雑になり、エスケープは相手の動作で成否が変わるという如何にも不自然なものになり、当たり判定や喰らい判定が不自然に感じられる動作が散見されるようになりました。ディレクターは鈴木氏から別な人物にバトンタッチし、コンセプトそのものが変わってしまったのでしょう。

5は、確か2006年頃にリリースされたと思いますので、ほぼ10年近く稼働し、バーチャの歴史のおよそ半分を占めていたことになりますが、まずロケテストが閑散としていたのが印象的でした(4の時は長蛇の列だった)。

グラフィックは更に美麗になり、アバターとしての着せ替えが充実したものの、ゲーム自体は度重なるバージョンアップに付いていけませんでした。

全盛期の頃に比較すると5の、特に後期は話題性にも乏しく、随分寂しい晩節であったと残念に思います。(全盛期の雰囲気を覚えているだけに…)

バーチャファイターの革新的なところは、ポリゴンで人間を造形したことにより、圧倒的な表現の自由を手に入れたことだと思っています。それまではポリゴンのゲームと言えばハードドライビンやウイニングラン、バーチャレーシングといったレーシングゲームで、それ自体は複雑に動くことはないもの(これらのゲームでは自動車という箱)を、自在に動くカメラで捉えるという点が従前のゲームと違っていた訳ですが、バーチャファイターでは、例え段ボールで拵えたような外見ではあっても、自動車より遙かに複雑な構造の人間を造形し、秒間30フレームでの滑らかで重みのある動きを実現したのです。

カメラワークの自在さも動きの迫力ある見せ方に繋がり、キャラのアクションに圧倒的な爽快感をもたらしましたし、技の動作や当たり判定は極めて自然に感じられるものでした。2D格ゲーのような複雑な操作を排したこともあり、感覚的に遊べる点も取っつきやすく、また初心者にも遊びやすかったと思います。

2は秒間60フレームと更に動きは滑らかになり、キャラクターはより受け入れられやすい外見になりました。3では眼球や口内の作り込み、視線のコントロール、表情、なびく髪などキャラの造形も一層リアルになり、動作も奥行きを意識したものになりました。また干渉できる背景、自然な起伏のある環境など、表現の幅は更に広がっていったと思います。

3では、作り込まれた環境の中でキャラが自在に動く、というゲームの進化の方向性が示されたと思うのですが、格ゲーとしては「エスケープ」「アンジュレ―ション」といった要素が不確定要因として働くため、勝敗の納得性(フレームという数値の正確性)を重視するプレイヤーからは不評だったように記憶しています。

その結果なのか、4では「ゲームとして」というより「(2D)格ゲーとして」の進化を目指したように思えます。操作は複雑になり、エスケープは相手の動作で成否が変わるという如何にも不自然なものになり、当たり判定や喰らい判定が不自然に感じられる動作が散見されるようになりました。ディレクターは鈴木氏から別な人物にバトンタッチし、コンセプトそのものが変わってしまったのでしょう。

5は、確か2006年頃にリリースされたと思いますので、ほぼ10年近く稼働し、バーチャの歴史のおよそ半分を占めていたことになりますが、まずロケテストが閑散としていたのが印象的でした(4の時は長蛇の列だった)。

グラフィックは更に美麗になり、アバターとしての着せ替えが充実したものの、ゲーム自体は度重なるバージョンアップに付いていけませんでした。

全盛期の頃に比較すると5の、特に後期は話題性にも乏しく、随分寂しい晩節であったと残念に思います。(全盛期の雰囲気を覚えているだけに…)

Dragon Age Inquisition (11)

取り敢えず終わったということで全般的な感想など。

シリーズも3作目となりましたが、今作は最初の方は面白かったけど、段々グダグダになったなあというのが正直な感想です。DA2のマップ使い回しへの批判に対する反動か、親の仇のようにエリアが広大になり、そこに探索地点やクエストが多数配置されてはいます。しかしながら、フェレルデンとオーレイに跨がる幾多の地域は、丁寧に作り込まれていて探索そのものは楽しくても、審問会の組織目的、審問官の役割とはあまり関係のなさそうな展開も多く、長らく遊んでいるとメインストーリィの印象がぼやけてきます。

作戦会議における各地への干渉も、きちんと読み込んでおればストーリィに関係することが分かるのかも知れませんが、散発的に持ち込まれる相談事はどのような背景で審問会と関係し、関与した結果状況はどう変わったのか、について大した情報がないですし、それに関した顧問間の雰囲気会話が一部にあるだけで丁寧な報告がある訳ではないので、ストーリィに影響する要素として捉えられなかった。クエストの後始末的な作戦も多く、それはそれで面白いと思ったのですが、作戦を端緒とした展開によってクエスト発生が変化するなど、もっとはっきり関連づけた方が、盛り上がったのではないかと思います。

今作は、仲間との個人的関係(ロマンスや個人クエストなど)、審問会という組織の長(管理監督者)としての組織内部での執行(作戦会議における選択、懲戒処分など)、審問会という組織の対外的な代表者としての決断(反乱魔道師やテンプル騎士団、オーレイやフェレルデンとの関係)、碇を手にした者としての神話的存在との関わり(コリーフィウス、モリガンや古代エルフなど)というレベルで構成されていると思うのですが、審問官の役割でもないだろう単なる探索という部分も多く、どれが一番の重点でどれを中心に話を展開しているのか、レベル間のバランスが上手く取れていないように感じました。

プレイ時間のボリュームで考えると、多分最後の「探索」の時間がかなりの割合を占めていると思う…要は歩くだけという。

そのため、メインであるはずの審問会関係のストーリィに対する求心力が希薄に感じられました。ダレ場がさんざん続いた後の、「邪悪な目、邪悪な心」からのクエストを一気にこなしたら、流石に盛り上がりは感じられましたが…。

取り敢えずボリュームを大増量したのは良いが、その結果全体的に薄めの展開になっていると感じました。あと、欠片集め、レリーフ集めは同じような蒐集ものなので、もうちょっと変化を付けた方が良かったのでは…と思います。

また、前にも書いたように審問会という組織がいまいち腑に落ちませんでした。

審問会の目的はコリーフィウスを倒して天の裂け目を防ぐこと以外は判然とせず、オーレイとフェレルデンの国境付近に陣取って勢力を伸ばし、代表である審問官はアンドラステの加護を受けたと噂され、その手に不可思議な碇を宿して唯一天の裂け目を塞ぐことができる存在と言われている…。宗教的権威も政治的権力も一身に備えているとしたら、審問会は今ある国家や教会に、審問官は皇帝や教皇に、成り代わるのではないか、と恐れられても止むを得ないように思えます。

教皇ジャスティニアの生前の手紙を入手したレリアナがとある場所へ向かうというクエストで、レリアナが「この手紙は数ヶ月前、或いは数年前に書かれたもの」というような台詞を言いますが、つまりこれ程強大で巨大な審問会という組織は僅か数ヶ月で構築された、ということになってしまいます(野暮を承知で言うと、ストーリィ展開における時間の経過と空間の移動について、あまり注意を払っているように感じないです)。でしたら尚のこと、審問会という組織が、その異様な拡大が各方面に緊張をもたらすのではないでしょうか。

DLC「招かれざる客」では、オーレイもフェレルデンも審問会を不審の目で注視しており、審問会の今後の在り方がテーマになると思ったら、これまでのお話しは超越的な存在の意思が働いていて、審問官よお疲れ様でした、碇は返して貰うぞ、といった肩叩きの展開になり、世俗的な話の方はバカヤロー解散で終えてしまいました。

結局審問会という組織は、DAOにおけるウォーデンの盟約と同じ、主人公単独では対峙し得ないオーレイなどと関与させるための方便で、混乱とその打開に関してゲームプレイ上は特段の役割はなかったのではないか…という印象です。審問官個人に与えられた能力とその行使、それを与えた側の思惑で完結してしまうような気がします。

審問会という組織を際立たせるなら、騎士団側を選択した時に羨望の悪魔が見せた未来の悪夢、権力者の、組織の変容というリスク発現は面白い展開だなあと思っていたので、エルフの神話絡みを持ち出すのはもう少し控えめにして、こちらを中心に話を組み立てた方が、自分としては興味深く感じられたのですが。DLCの最後でも、審問会の存続/解散には腐敗のリスクについて触れられていたので、もしかしたらそういう展開も考えられていたのかな…?

いずれにせよ、次回作があるとすればどうやらテヴィンターが舞台になりそうですし、黒幕との関係から考えて今作の主人公が登場する余地はあるし、今回広げた大風呂敷をどう展開し、完結させていくのか、楽しみに待ちたいと思います。

シリーズも3作目となりましたが、今作は最初の方は面白かったけど、段々グダグダになったなあというのが正直な感想です。DA2のマップ使い回しへの批判に対する反動か、親の仇のようにエリアが広大になり、そこに探索地点やクエストが多数配置されてはいます。しかしながら、フェレルデンとオーレイに跨がる幾多の地域は、丁寧に作り込まれていて探索そのものは楽しくても、審問会の組織目的、審問官の役割とはあまり関係のなさそうな展開も多く、長らく遊んでいるとメインストーリィの印象がぼやけてきます。

作戦会議における各地への干渉も、きちんと読み込んでおればストーリィに関係することが分かるのかも知れませんが、散発的に持ち込まれる相談事はどのような背景で審問会と関係し、関与した結果状況はどう変わったのか、について大した情報がないですし、それに関した顧問間の雰囲気会話が一部にあるだけで丁寧な報告がある訳ではないので、ストーリィに影響する要素として捉えられなかった。クエストの後始末的な作戦も多く、それはそれで面白いと思ったのですが、作戦を端緒とした展開によってクエスト発生が変化するなど、もっとはっきり関連づけた方が、盛り上がったのではないかと思います。

今作は、仲間との個人的関係(ロマンスや個人クエストなど)、審問会という組織の長(管理監督者)としての組織内部での執行(作戦会議における選択、懲戒処分など)、審問会という組織の対外的な代表者としての決断(反乱魔道師やテンプル騎士団、オーレイやフェレルデンとの関係)、碇を手にした者としての神話的存在との関わり(コリーフィウス、モリガンや古代エルフなど)というレベルで構成されていると思うのですが、審問官の役割でもないだろう単なる探索という部分も多く、どれが一番の重点でどれを中心に話を展開しているのか、レベル間のバランスが上手く取れていないように感じました。

プレイ時間のボリュームで考えると、多分最後の「探索」の時間がかなりの割合を占めていると思う…要は歩くだけという。

そのため、メインであるはずの審問会関係のストーリィに対する求心力が希薄に感じられました。ダレ場がさんざん続いた後の、「邪悪な目、邪悪な心」からのクエストを一気にこなしたら、流石に盛り上がりは感じられましたが…。

取り敢えずボリュームを大増量したのは良いが、その結果全体的に薄めの展開になっていると感じました。あと、欠片集め、レリーフ集めは同じような蒐集ものなので、もうちょっと変化を付けた方が良かったのでは…と思います。

また、前にも書いたように審問会という組織がいまいち腑に落ちませんでした。

審問会の目的はコリーフィウスを倒して天の裂け目を防ぐこと以外は判然とせず、オーレイとフェレルデンの国境付近に陣取って勢力を伸ばし、代表である審問官はアンドラステの加護を受けたと噂され、その手に不可思議な碇を宿して唯一天の裂け目を塞ぐことができる存在と言われている…。宗教的権威も政治的権力も一身に備えているとしたら、審問会は今ある国家や教会に、審問官は皇帝や教皇に、成り代わるのではないか、と恐れられても止むを得ないように思えます。

教皇ジャスティニアの生前の手紙を入手したレリアナがとある場所へ向かうというクエストで、レリアナが「この手紙は数ヶ月前、或いは数年前に書かれたもの」というような台詞を言いますが、つまりこれ程強大で巨大な審問会という組織は僅か数ヶ月で構築された、ということになってしまいます(野暮を承知で言うと、ストーリィ展開における時間の経過と空間の移動について、あまり注意を払っているように感じないです)。でしたら尚のこと、審問会という組織が、その異様な拡大が各方面に緊張をもたらすのではないでしょうか。

DLC「招かれざる客」では、オーレイもフェレルデンも審問会を不審の目で注視しており、審問会の今後の在り方がテーマになると思ったら、これまでのお話しは超越的な存在の意思が働いていて、審問官よお疲れ様でした、碇は返して貰うぞ、といった肩叩きの展開になり、世俗的な話の方はバカヤロー解散で終えてしまいました。

結局審問会という組織は、DAOにおけるウォーデンの盟約と同じ、主人公単独では対峙し得ないオーレイなどと関与させるための方便で、混乱とその打開に関してゲームプレイ上は特段の役割はなかったのではないか…という印象です。審問官個人に与えられた能力とその行使、それを与えた側の思惑で完結してしまうような気がします。

審問会という組織を際立たせるなら、騎士団側を選択した時に羨望の悪魔が見せた未来の悪夢、権力者の、組織の変容というリスク発現は面白い展開だなあと思っていたので、エルフの神話絡みを持ち出すのはもう少し控えめにして、こちらを中心に話を組み立てた方が、自分としては興味深く感じられたのですが。DLCの最後でも、審問会の存続/解散には腐敗のリスクについて触れられていたので、もしかしたらそういう展開も考えられていたのかな…?

いずれにせよ、次回作があるとすればどうやらテヴィンターが舞台になりそうですし、黒幕との関係から考えて今作の主人公が登場する余地はあるし、今回広げた大風呂敷をどう展開し、完結させていくのか、楽しみに待ちたいと思います。

Fallout4 (1)

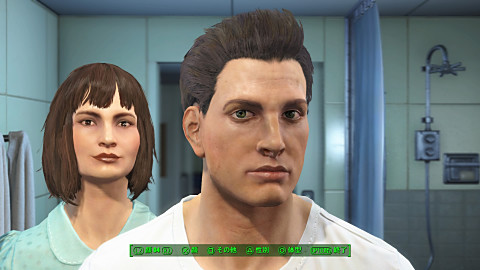

毎度最初の難関となるキャラ作成ですが、顔の調整の細かさはオブリビオンに近いかも知れません。主人公(男性)は、爽やかな青年声に似合わぬ厳ついおじさん顔にも作れます。

最後に鏡の前に立った方の人物がプレイヤーキャラになると知らずに、1回目は作成を失敗してしまいました。気を取り直して再作成。

最後に鏡の前に立った方の人物がプレイヤーキャラになると知らずに、1回目は作成を失敗してしまいました。気を取り直して再作成。

新着記事

2024 - 11 - 18

2024 - 11 - 18

2018 - 03 - 24

2018 - 03 - 04

2017 - 06 - 12

カテゴリー

アーカイブ

検索

ブックマーク

プロフィール

HN:

nmf

性別:

非公開

アクセス解析