ゲームのプレイ日記や感想です。

その他

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

バーチャルコンソール

久しぶりにセガの公式サイトを見たら、こういうページがあったのに気付きました。(古い話ですみません)

バーチャルコンソール

2006年末からWiiでメガドライブのソフトを配信しており、タイトルのラインナップはオールドセガファン感涙もの? 懐かしいですね。各タイトルのページでは、短いもののプレイムービーを見ることができます。

ベアナックルとゴールデンアックスのシリーズはX-BOX360でも配信されていますが、ムービー見ていてジノーグとシャドーダンサーが遊びたくなってきました。当時もクリアできなかったので、今やっても尚のことクリアできそうにありませんが…。

バーチャルコンソール

2006年末からWiiでメガドライブのソフトを配信しており、タイトルのラインナップはオールドセガファン感涙もの? 懐かしいですね。各タイトルのページでは、短いもののプレイムービーを見ることができます。

ベアナックルとゴールデンアックスのシリーズはX-BOX360でも配信されていますが、ムービー見ていてジノーグとシャドーダンサーが遊びたくなってきました。当時もクリアできなかったので、今やっても尚のことクリアできそうにありませんが…。

PR

Heroes of Dragon Age (2)

課金無しでちまちま進めているので、現在レベル15,アンロックしたマップは5の「大帝国街道」まで、といった進捗です。

各ステージの背景は下のように設定されていますが、別にイベント等がある訳ではありません。

マップ1 : 第一次ブライト(ダークスポーンの群れを率いるアルファを倒す)

マップ2 : ザスリアンの呪い(ウェアウルフの群れのリーダーを倒す)

マップ3 : 地底回廊(最初のダークスポーンを倒す)

マップ4 : カルタの興隆(カルタのリーダーを倒す)

マップ5 : 大帝国街道(大帝国の奴隷頭を倒す)

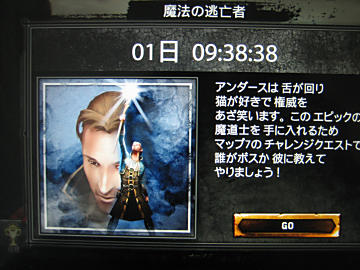

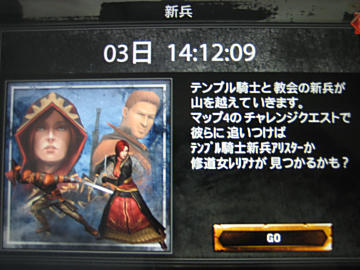

マップではチャレンジクエストが発生し、勝利するとユニットもしくはルーンを獲得できるチャンスがあります(何度でもチャレンジ可)。期間限定でエピックも獲得対象になります。これまで獲得対象として登場したのはダンカン、カーヴァー、アンダース、テンプル騎士新兵アリスターと修道女レリアナ(この2人はエピックではないかも)といったところ。

ユニットには、コモン、アンコモン、レア、エピックのランクがあり、また白、赤、青、黒で表される派閥も設定されていて、白>赤>青>黒>白と、それぞれ特定の派閥に対してダメージボーナスが付きます。このダメージボーナスと、同派閥で部隊編成した時のボーナス、ルーンによる各種ステータスアップを上手く使う必要がありそうです。

またユニットは他のユニットを使って強化したり(経験値と2倍ダメージの確率が上昇)、同種のユニットを合成してより強いユニットに強化する(レベル上限が上昇、3回まで可能)することができます。

こうしてステージで経験値を稼いだり、強化や合成をしたりして、ユニットを育成していきます。

各ステージの難易度はイージー、ノーマル、ハードと上昇し、登場する敵ユニットも、コモンやアンコモンからレア、エピックとランクが上がっていきます。ステージを進めるとアンコモンでは頼りなく、HPの高いレアかエピックで揃えないと苦しくなってきます。

かくして強いユニットをいかに手に入れるか、ということになり、マップの各ステージに再チャレンジしてちまちまとお金や宝石を貯めるか、課金で宝石を買うか、チャレンジクエストでいいユニットが出るまで粘るか、いずれにせよ課金以外は気の長い話になります。

この手のゲームを遊ぶのは初めてなので、こんなものかなと思って遊んでいますが、上であれこれ書いたもののゲーム自体はほぼ「見てるだけ」。難しいことを考えなくて良いので、暇つぶしにちょっと遊ぶには良い感じです。ついでにユニット補充ではくじ引きや福引き気分が味わえます。ゲーム性はあってないようなものなので、どちらかというとくじ引きを楽しむゲームかも知れません。

各ステージの背景は下のように設定されていますが、別にイベント等がある訳ではありません。

マップ1 : 第一次ブライト(ダークスポーンの群れを率いるアルファを倒す)

マップ2 : ザスリアンの呪い(ウェアウルフの群れのリーダーを倒す)

マップ3 : 地底回廊(最初のダークスポーンを倒す)

マップ4 : カルタの興隆(カルタのリーダーを倒す)

マップ5 : 大帝国街道(大帝国の奴隷頭を倒す)

マップではチャレンジクエストが発生し、勝利するとユニットもしくはルーンを獲得できるチャンスがあります(何度でもチャレンジ可)。期間限定でエピックも獲得対象になります。これまで獲得対象として登場したのはダンカン、カーヴァー、アンダース、テンプル騎士新兵アリスターと修道女レリアナ(この2人はエピックではないかも)といったところ。

ユニットには、コモン、アンコモン、レア、エピックのランクがあり、また白、赤、青、黒で表される派閥も設定されていて、白>赤>青>黒>白と、それぞれ特定の派閥に対してダメージボーナスが付きます。このダメージボーナスと、同派閥で部隊編成した時のボーナス、ルーンによる各種ステータスアップを上手く使う必要がありそうです。

またユニットは他のユニットを使って強化したり(経験値と2倍ダメージの確率が上昇)、同種のユニットを合成してより強いユニットに強化する(レベル上限が上昇、3回まで可能)することができます。

こうしてステージで経験値を稼いだり、強化や合成をしたりして、ユニットを育成していきます。

各ステージの難易度はイージー、ノーマル、ハードと上昇し、登場する敵ユニットも、コモンやアンコモンからレア、エピックとランクが上がっていきます。ステージを進めるとアンコモンでは頼りなく、HPの高いレアかエピックで揃えないと苦しくなってきます。

かくして強いユニットをいかに手に入れるか、ということになり、マップの各ステージに再チャレンジしてちまちまとお金や宝石を貯めるか、課金で宝石を買うか、チャレンジクエストでいいユニットが出るまで粘るか、いずれにせよ課金以外は気の長い話になります。

この手のゲームを遊ぶのは初めてなので、こんなものかなと思って遊んでいますが、上であれこれ書いたもののゲーム自体はほぼ「見てるだけ」。難しいことを考えなくて良いので、暇つぶしにちょっと遊ぶには良い感じです。ついでにユニット補充ではくじ引きや福引き気分が味わえます。ゲーム性はあってないようなものなので、どちらかというとくじ引きを楽しむゲームかも知れません。

Heroes of Dragon Age (1)

Android向けにフリーゲームとして配信されていたので、試しにダウンロードしてみました。

インストールしてゲームを始めると、google+へのプロフィール登録を進められますが(ログインの度にダイアログが出る)、無視してゲーム開始。

チュートリアルでは教授役のキャラの指示に従って進めることになります。クエストは第一次ブライト、敵はダークスポーンです。

クエストの戦闘は画面左に自軍ユニットの部隊、右側が敵ユニットの部隊で、戦闘開始と共に素早さの順にどつき合いを始めます。敵ユニットを全員倒せば勝利、逆に自軍が全員倒れれば敗北です。助言キャラの言うとおり操作…ではなく見てるだけで進んでいきますが、ここはチュートリアルということで。

勧められてユニットを補充すると、レアの「テヴィンターの奴隷商人1」を引き当てました(結構強い)。大型ユニットは穢れたクモ。後はコモンのテンプル騎士団の見習い騎士だの何だのだったと思いますが忘れた。チュートリアルステージをクリアすると、助言キャラは別れの際にコモンユニットやルーンなどを追加してくれました。

いよいよここからは自分でプレイとなります。

キャンプで部隊を組み、戦闘に勝利して経験値やゴールド、宝石を稼ぎ、これを原資により強いユニットを補充していきます。何ステージかの戦闘をクリアしてボスキャラ戦に勝利すると、次のクエストがアンロックされます。これの繰り返し。一度クリアしたステージは再挑戦でき、クリア回数が規定数に達すると宝石を入手できます。ちなみにコモンは350ゴールド、アンコモンは1500ゴールド、レアは宝石38個支払って補充となっています。(上位ユニットが出る場合もあり)

対戦のフィールドに出せるのは大型1体と中型・小型のキャラ4体。前列ユニットは体力ブースト、後列ユニットは2倍ダメージの発生率上昇のボーナスが付き、同派閥キャラを4体揃えると(何のか忘れた)ボーナスが付きます。

ユニットは戦闘での経験値の他、合体させて強化、もしくは同種キャラの合成などでも強化することができます。しかし敵の攻撃力が高くなると、コモンユニットは一撃でダウンしてしまうことも多く、あまり使い物になりません。小金を稼いだらアンコモンを補充した方が楽かも知れません。

チュートリアルの次のステージはブレシリアンの森。DAOをプレイしている人には懐かしいキャラが敵ユニットで出てきます。台詞なし、ストーリーもないに等しいので、単に戦う相手としてですが。

グラフィックは結構綺麗ですし、ざっと遊んでみた感じ、手札を揃えて後は自動で戦うのを眺めて楽しむゲーム、という印象です。課金はせず、のんびり遊んでみようと思います。

インストールしてゲームを始めると、google+へのプロフィール登録を進められますが(ログインの度にダイアログが出る)、無視してゲーム開始。

チュートリアルでは教授役のキャラの指示に従って進めることになります。クエストは第一次ブライト、敵はダークスポーンです。

クエストの戦闘は画面左に自軍ユニットの部隊、右側が敵ユニットの部隊で、戦闘開始と共に素早さの順にどつき合いを始めます。敵ユニットを全員倒せば勝利、逆に自軍が全員倒れれば敗北です。助言キャラの言うとおり操作…ではなく見てるだけで進んでいきますが、ここはチュートリアルということで。

勧められてユニットを補充すると、レアの「テヴィンターの奴隷商人1」を引き当てました(結構強い)。大型ユニットは穢れたクモ。後はコモンのテンプル騎士団の見習い騎士だの何だのだったと思いますが忘れた。チュートリアルステージをクリアすると、助言キャラは別れの際にコモンユニットやルーンなどを追加してくれました。

いよいよここからは自分でプレイとなります。

キャンプで部隊を組み、戦闘に勝利して経験値やゴールド、宝石を稼ぎ、これを原資により強いユニットを補充していきます。何ステージかの戦闘をクリアしてボスキャラ戦に勝利すると、次のクエストがアンロックされます。これの繰り返し。一度クリアしたステージは再挑戦でき、クリア回数が規定数に達すると宝石を入手できます。ちなみにコモンは350ゴールド、アンコモンは1500ゴールド、レアは宝石38個支払って補充となっています。(上位ユニットが出る場合もあり)

対戦のフィールドに出せるのは大型1体と中型・小型のキャラ4体。前列ユニットは体力ブースト、後列ユニットは2倍ダメージの発生率上昇のボーナスが付き、同派閥キャラを4体揃えると(何のか忘れた)ボーナスが付きます。

ユニットは戦闘での経験値の他、合体させて強化、もしくは同種キャラの合成などでも強化することができます。しかし敵の攻撃力が高くなると、コモンユニットは一撃でダウンしてしまうことも多く、あまり使い物になりません。小金を稼いだらアンコモンを補充した方が楽かも知れません。

チュートリアルの次のステージはブレシリアンの森。DAOをプレイしている人には懐かしいキャラが敵ユニットで出てきます。台詞なし、ストーリーもないに等しいので、単に戦う相手としてですが。

グラフィックは結構綺麗ですし、ざっと遊んでみた感じ、手札を揃えて後は自動で戦うのを眺めて楽しむゲーム、という印象です。課金はせず、のんびり遊んでみようと思います。

ファミコン発売30周年

任天堂のファミコンが発売されて今年で30周年とか。月日の経つのは早いものです。

当時はナムコのゲームに外れなしといった勢いで、ギャラクシアン、マッピー、ゼビウスなどナムコットレーベルのゲームは定番で遊んでいました。

いっき、アイスクライマー、エキサイトバイク、バンゲリングベイ、ハイドライド、ミシシッピ殺人事件、グラディウス、スターフォース、ボンバーマン、アルゴスの戦士、魔界村、スーパーマリオ、ドラゴンクエストなど、なんだかんだと黎明期のゲームは印象に残っています。

この頃はアクションやシューティング、テーブルゲームが多く、RPGはドラクエ2や3以降ぐらいから増えてきた気がします。

モンスターデザインが秀逸なウィザードリィ、悪魔と交渉し、悪魔を合体させて強化するという女神転生が特に面白くはまりました。女神転生2は終盤のストーリィ展開も驚きでしたが…。

NEC HEから発売されたPCエンジンは、今で言う「次世代機」的な驚きがありました。初期に発売された「R-TYPE」では、多色の鮮やかなグラフィック、多数のスプライトを使って滑らかに動くボスキャラなどの美麗な表現に圧倒されたのを覚えています。

PCエンジンはその高機能を活かして究極タイガーや源平討魔伝、ベラボーマン、オーダイン、スペースハリアーなど、アーケードゲームからの移植が充実していました。勿論、オリジナルタイトルでも面白いゲームが多数発売されましたが(ダンジョンエクスプローラー、邪聖剣ネクロマンサー、プロテニスワールドコート、ネクタリスなどが印象に残っています)、当時はアーケードからの移植作はかなり期待されていたものです。

後発のスーパーファミコンも、当初発売されたF-ZEROや悪魔城ドラキュラでグラフィックも音も格段に向上したことを実感させてくれました。また豊かになった表現力が、F-ZEROのスピード感や悪魔城ドラキュラの多彩なアクションなどを可能にし、ゲームの面白さの向上に繋がっていたと思います。

ダンジョンマスター、真女神転生、ドラッケン、ポピュラス、伝説のオウガバトルなど、はまったゲームは多々ありますが、当時のアーケードでの大ヒット作であるファイナルファイト、ストリートファイター2の移植はやっぱり嬉しく、夢中になって遊んだものです。

その後もセガサターンの同時発売ゲームがバーチャファイター、秒間60フレームを再現しミリオンセラーとなったVF2など、当時はアーケードゲーム(特に対戦格闘ゲーム)の移植作はキラータイトルたりえる存在感がありました。隔世の感がありますが。

そのバーチャファイターの1作目が出たのはもう20年前なんですね。キャラクターの段ボールのような外見にもかかわらず、動きのしなやかさ、計算された光源のもたらす空気感は、ゲームが全く新しい次元に立ったと感じさせるに十分な衝撃でした。VF2ではキャラの外見が改善され、秒間60フレームの滑らかな描画、VF3ではよりリアルなキャラの表現(眼球コントロールや口が動くなど表情の変化)、奥行きを使った動き、より自然な環境の構築、干渉できる背景オブジェクトなど、常に「ゲーム」の表現の進化を感じさせるものでした。

その表現の進化が「Free」というキーワードを提示したシェンムーや、現実味のある広大な空間が舞台のスパイクアウトに繋がっていったのでしょう。(鈴木裕氏は入力がタッチパネル方式の格ゲーも作ろうとしていたなあ…と、今のスマホを見て思い出す)

その後、セガはドリームキャストを最後に家庭用ゲーム機から撤退し、マイクロソフト、ソニー、任天堂の3社がそれぞれゲームハードを出している状況で(携帯用ゲーム機は遊ばないので、スマホのゲームもよく分からない)、またマイクロソフトとソニーから次世代機が出るとか。

据置の次世代機の処理能力の高さが、ゲームのルールや課題の複雑化・高度化に寄与し、また没入感の向上が課題挑戦のモチベーションを高め、課題解決のカタストロフィーを強めるのか、要はゲームとしての面白さに繋がるのか、遊ぶ側として新しいゲームを楽しみにしています。

当時はナムコのゲームに外れなしといった勢いで、ギャラクシアン、マッピー、ゼビウスなどナムコットレーベルのゲームは定番で遊んでいました。

いっき、アイスクライマー、エキサイトバイク、バンゲリングベイ、ハイドライド、ミシシッピ殺人事件、グラディウス、スターフォース、ボンバーマン、アルゴスの戦士、魔界村、スーパーマリオ、ドラゴンクエストなど、なんだかんだと黎明期のゲームは印象に残っています。

この頃はアクションやシューティング、テーブルゲームが多く、RPGはドラクエ2や3以降ぐらいから増えてきた気がします。

モンスターデザインが秀逸なウィザードリィ、悪魔と交渉し、悪魔を合体させて強化するという女神転生が特に面白くはまりました。女神転生2は終盤のストーリィ展開も驚きでしたが…。

NEC HEから発売されたPCエンジンは、今で言う「次世代機」的な驚きがありました。初期に発売された「R-TYPE」では、多色の鮮やかなグラフィック、多数のスプライトを使って滑らかに動くボスキャラなどの美麗な表現に圧倒されたのを覚えています。

PCエンジンはその高機能を活かして究極タイガーや源平討魔伝、ベラボーマン、オーダイン、スペースハリアーなど、アーケードゲームからの移植が充実していました。勿論、オリジナルタイトルでも面白いゲームが多数発売されましたが(ダンジョンエクスプローラー、邪聖剣ネクロマンサー、プロテニスワールドコート、ネクタリスなどが印象に残っています)、当時はアーケードからの移植作はかなり期待されていたものです。

後発のスーパーファミコンも、当初発売されたF-ZEROや悪魔城ドラキュラでグラフィックも音も格段に向上したことを実感させてくれました。また豊かになった表現力が、F-ZEROのスピード感や悪魔城ドラキュラの多彩なアクションなどを可能にし、ゲームの面白さの向上に繋がっていたと思います。

ダンジョンマスター、真女神転生、ドラッケン、ポピュラス、伝説のオウガバトルなど、はまったゲームは多々ありますが、当時のアーケードでの大ヒット作であるファイナルファイト、ストリートファイター2の移植はやっぱり嬉しく、夢中になって遊んだものです。

その後もセガサターンの同時発売ゲームがバーチャファイター、秒間60フレームを再現しミリオンセラーとなったVF2など、当時はアーケードゲーム(特に対戦格闘ゲーム)の移植作はキラータイトルたりえる存在感がありました。隔世の感がありますが。

そのバーチャファイターの1作目が出たのはもう20年前なんですね。キャラクターの段ボールのような外見にもかかわらず、動きのしなやかさ、計算された光源のもたらす空気感は、ゲームが全く新しい次元に立ったと感じさせるに十分な衝撃でした。VF2ではキャラの外見が改善され、秒間60フレームの滑らかな描画、VF3ではよりリアルなキャラの表現(眼球コントロールや口が動くなど表情の変化)、奥行きを使った動き、より自然な環境の構築、干渉できる背景オブジェクトなど、常に「ゲーム」の表現の進化を感じさせるものでした。

その表現の進化が「Free」というキーワードを提示したシェンムーや、現実味のある広大な空間が舞台のスパイクアウトに繋がっていったのでしょう。(鈴木裕氏は入力がタッチパネル方式の格ゲーも作ろうとしていたなあ…と、今のスマホを見て思い出す)

その後、セガはドリームキャストを最後に家庭用ゲーム機から撤退し、マイクロソフト、ソニー、任天堂の3社がそれぞれゲームハードを出している状況で(携帯用ゲーム機は遊ばないので、スマホのゲームもよく分からない)、またマイクロソフトとソニーから次世代機が出るとか。

据置の次世代機の処理能力の高さが、ゲームのルールや課題の複雑化・高度化に寄与し、また没入感の向上が課題挑戦のモチベーションを高め、課題解決のカタストロフィーを強めるのか、要はゲームとしての面白さに繋がるのか、遊ぶ側として新しいゲームを楽しみにしています。

新着記事

2024 - 11 - 18

2024 - 11 - 18

2018 - 03 - 24

2018 - 03 - 04

2017 - 06 - 12

カテゴリー

アーカイブ

検索

ブックマーク

プロフィール

HN:

nmf

性別:

非公開

アクセス解析